在vivo X200台灣上市發表會後,vivo邀請蔡司影像品類管理暨品牌合作夥伴團隊負責人Marisa Weis與影像品類管理資深產品經理石陶進行採訪,從蔡司與vivo的合作方式及從光學廠的角度如何看待當前智慧手機影像系統的發展及商業模式進行分享;蔡司強調雖然過往也與其它手機品牌合作,不過蔡司與vivo合作的模式並非只單純提供鍍膜或掛名,而是自手機的光學鏡頭設計、數位影像技術至未來願景深度合作,使蔡司精湛且嚴謹的光學技術能於手機呈現。

▲蔡司影像品類管理暨品牌合作夥伴團隊負責人Marisa Weis

Marisa Weis表示,雖然現在軟體定義相機是手機業界的主流發展模式,然而強大的AI功能也需有高品質的基礎影像作為基礎,蔡司與vivo藉由緊密相互配合,自光學設計、鍍膜等最基礎的光學部分著手,以實現最優秀的光學指數為首要目標,後面再輔以數位影像技術實現高品質的拍攝結果;同時也提到蔡司T*鍍膜也能提升手機的光學影像表現,T*鍍膜有助提升透光率與降低折射造成的炫光、鬼影與光暈。

▲蔡司影像品類管理資深產品經理石陶

筆者也問到蔡司如何在單一手機具備多個相機模組、感光元件也不同的前提實現照片結果的一致性;石陶表示蔡司會透過科學的方式針對不同感光元件、光學結構透過實驗室量測在不同條件之下的實驗室數據,在從後端的影像處理消弭不同條件的模組的差異,此外為了提供更準確的拍攝體驗,蔡司與vivo更將合作延伸到螢幕,透過於色彩進行校準的蔡司大師色彩螢幕技術,使拍攝者透過手機螢幕看到最真實的色彩結果。

▲蔡司認為鏡頭模組越多會造成調校的難度,對於影像品質與使用的一致性容易造成影響

另外蔡司也提到,雖然蔡司與vivo合作的產品中也曾有過使用多個長焦鏡頭實現全焦段更高的畫質,但以理想而言更多鏡頭模組會造成校正的困難與體驗的不一致,同時在鏡頭切換銜接也會有更多的視角差出現,理想的狀態是盡可能以較少的鏡頭模組得到與多個鏡頭模組相同的拍攝結果,考慮到光學與數位影像技術現行狀況,三個鏡頭模組應該還是目前高階機較為合理的配置。

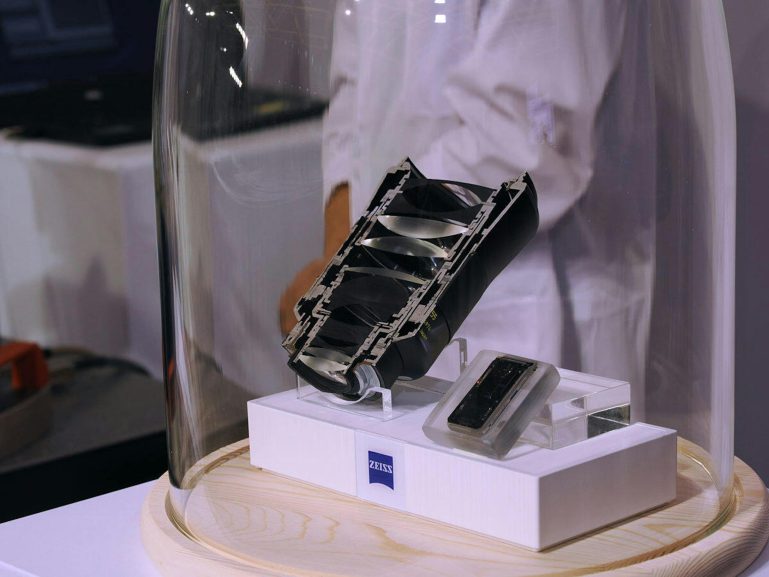

▲蔡司表示無論潛望或多重反射結構的目的都在縮減光學結構體積,但反射稜鏡越多對畫質的影像也更明顯

筆者也藉機詢問蔡司關於手機上的潛望反射長焦與多重反射式長焦技術的看法,蔡司先補充到,無論是潛望式反射與多重反射式長焦的目的都是一樣,皆是設法透過折射光線的方式延長光線傳遞的路徑,進而使更小的體積能夠容納更長焦的模組,或是把原本需要更凸出的光學結構改為平躺,但無論哪一種方式皆是需要增加與解析無關的折射稜鏡。

▲蔡司表示潛望結構相對多重反射結構另一個優點是可使用浮動鏡群對焦設計,以鏡群光學結構消除色差效應

從光學特質而言,增加稜鏡的數量雖然能使光學結構體積縮小,但每一次的折射都會造成畫質的衰竭與亮度流失,對比之下僅一次90度折射的潛望長焦就比較簡單,此外潛望長焦還連帶可使用浮動鏡群對焦系統,可藉光學結構消除色差效應,也是多重反射式光學結構不具備的優點。

▲蔡司認為以優質光學取得高品質的原始影像,有助結合數位影像與AI實現更出色的拍攝體驗

蔡司對於AI影像增強技術也是樂觀其成,認為透過AI能夠使手機突破許多先天限制並創造可能性,像是蔡司與vivo的合作也活用數位影像技術於手機相機重現蔡司經典光學鏡頭特性,結合蔡司光學技術累積的鏡頭特質大數據,並與vivo深度合作,將鏡頭捕捉的影像透過數位方式呈現蔡司光學鏡頭的散景特性,尤其是蔡司獨有但難以在手機鏡頭光學實現的BIOTAR光學設計就可利用數位影像技術實現,但大前提仍是不能輕忽最基本但也至關重要的光學成像。

▲蔡司認為透過數位影像技術於手機進行光學鏡頭特性模擬需要有嚴謹的數據資訊

筆者也提了兩個競爭對手的例子詢問蔡司的看法,第一個是光學競爭對手在iOS推出訂閱制的鏡頭效果濾鏡應用程式,徠卡表示他們不確定競爭對手的作法,不過關於透過app在非深度合作的手機進行數位光學特性模擬而言,蔡司認為若該應用程式不能取得包括色彩資訊與深度圖等資訊,恐怕無法完美的重現光學特性,蔡司認為既然與vivo是共同合作,就更應該重視成果是否符合蔡司對於影像的一貫堅持。

▲蔡司表示與vivo深度合作不僅止於冠名,更參與光學結構、數位影像調校至螢幕顯色

以蔡司與vivo的合作為例,雙方就是在實驗室取得所有相機模組的完整資訊,再結合蔡司數位影像後才能達到蔡司追求的光學散景效果。另外筆者也追加問到蔡司如何看待將數位模擬的濾鏡變成訂閱制,蔡司表示不便評論競爭對手的商業模式,不過強調蔡司目前與vivo共合作在vivo手機導入7種鏡頭效果,皆不須額外付費。

▲蔡司認為與vivo深度合作的目標是在於手機透過定量的方式盡可能完美重現蔡司的經典光學效果

另一個問題則與手機較無關,而是過往專精於底片的相機品牌在數位相機試圖重現底片效果;蔡司認為身為光學廠在數位影像追求的是理性的定量,透過科學數據的方式結合光學與數位影像進行精準的光學特質模擬,將底片效果加以數位化則是感性的定性的體現,雖然都是數位影像,但彼此追求的目的不同,也沒有好壞。

暂无评论内容